「怖い」は人を動かす。でも、その先に何が?

東日本大震災から、もうすぐ15年。

当時、連日報道された原発事故の映像を見て、誰もが「自分は大丈夫なのか」と不安にかられたと思います。

放射性物質という“目に見えない脅威”に対し、私たちはどこまで冷静に判断できていたでしょうか。

実際には安全な地域や商品にまで、「なんとなく不安だから」と避ける行動が広がり、それによって多くの人や企業がダメージを受けました。

■ 情報の正しさよりも、“印象”が先行する時代

たとえば福島県産の野菜や水産物の出荷。

厳密な検査を経て安全性が証明されていても、「なんとなく怖い」という印象が先に立ち、敬遠されてしまった。

これがまさに“風評被害”です。

恐怖や不安は、正確な情報よりも早く、そして強く拡散します。

そして今、それは「検索ワード」や「サジェスト」にも影を落とすようになりました。

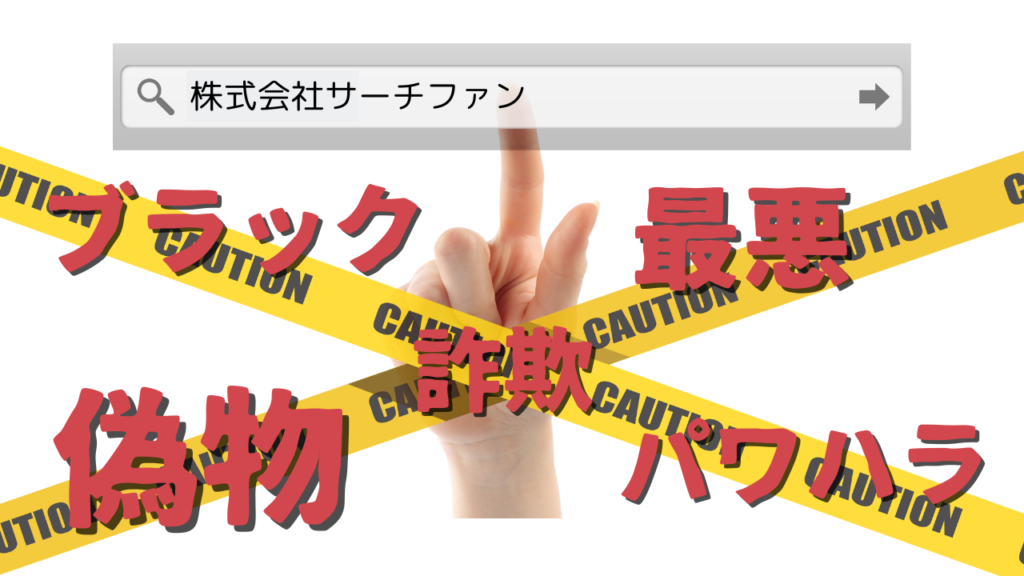

■ネット検索の印象が、判断を左右する時代

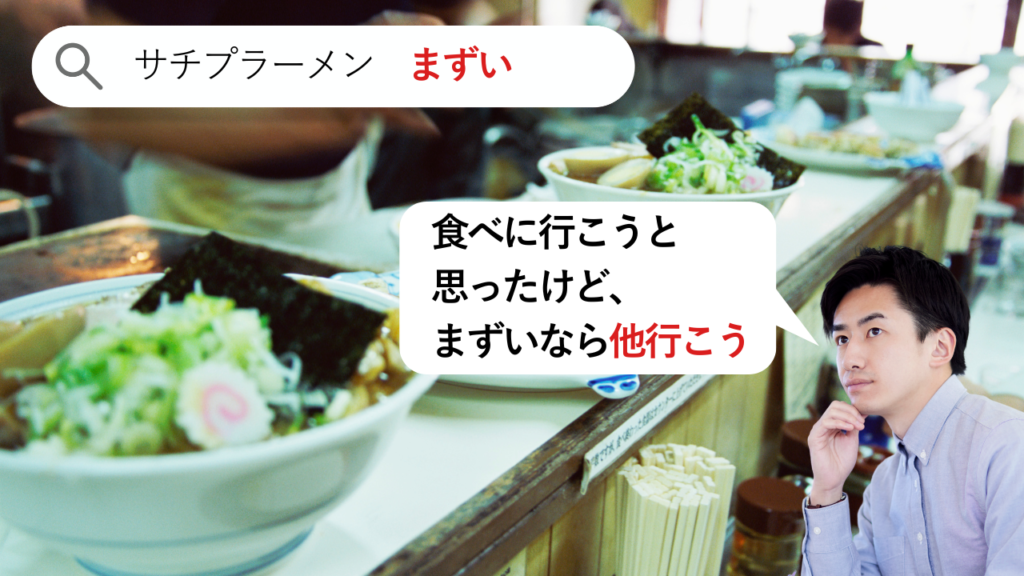

今や、商品を買うとき、会社に応募するとき、ほとんどの人がまず「検索」します。

そのとき、たとえば社名や商品名のあとに「最悪」「ブラック」「詐欺」などといったワードが出てきたら…。

それが事実かどうかはさておき、多くの人はそこで判断してしまうかもしれません。

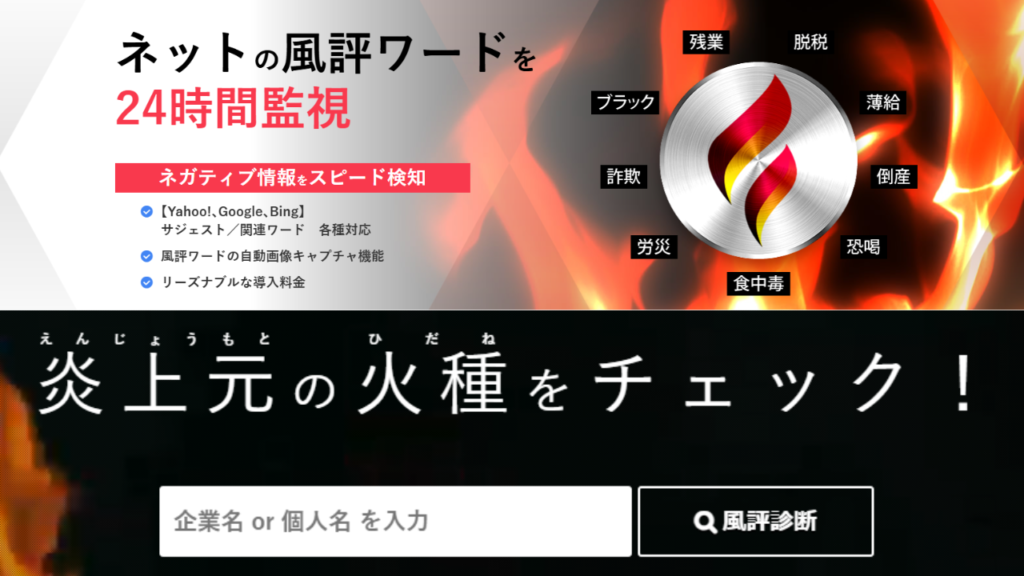

■“見えない印象”を見える化するということ

情報は、正しくても伝わらなければ意味がありません。

だからこそ、検索に表示される言葉やネット上の声が「どう見えているか」を知っておくことは、今の時代を生きる上で必要な“体温計”のような存在です。

風評被害の多くは、「悪気のない噂」や「誤解」から生まれます。

それを見逃さず、冷静に向き合うためには、自分自身の目で印象を“確かめる習慣”を持つことが大切です。

▼こちらから、無料で簡単にネットの声が確認できます。

■まとめ:不安に流されず、情報と向き合う習慣を

被災地や産業が失った信頼を取り戻すには、時間と労力がかかります。

そしてその背景には、意図せず風評を広めた“誰か”がいるのかもしれません。

だからこそ、私たち一人ひとりが「これは本当か?」と立ち止まり、発信する前に調べることが、最大の風評被害対策です。

ネットで広がる“印象”とどう付き合うか。

それが、これからの情報社会における、私たちの大切な責任なのかもしれません。

■お問い合わせはコチラから

■あなた自身の風評確認していますか??

■販売パートナーになって自社の商材として組み込みませんか?